黄金,长久以来都是奢华手表不可或缺的材料,它不只是贵金属,更是一种身份和地位的象徵;然而,随着科学的进步,这份稀有与神圣的光芒正面临新的挑战。最近,加州新创公司Marathon Fusion宣称已找到透过核融合将汞转化为黄金的方法,这项尚未经过完整学术审查的技术,却已引起《泰晤士报》、《金融时报》等主流媒体的关注。

▲Source:Inc. Magazine

Marathon Fusion的创办团队背景不容小覷,有来自SpaceX的推进工程师与普林斯顿大学电浆物理博士候选人联手,声称已解开人类千年来炼金术的难题,他们的方法有别于过往的理论尝试,讲求可规模化与经济可行性。简单来说,这不再只是实验室裡的奇想,而是瞄准未来能源与材料市场的双重计画。

具体来看,这项技术利用核融合过程中的能量与副产物,将价值约每盎司100美金的汞,转换为每盎司超过3,000美金的黄金,从理论上说,若核融合发电厂同时贩售电力与黄金,收入将显着增加。Marathon Fusion更进一步表示,黄金销售所创造的价值,可与电力本身不相上下。

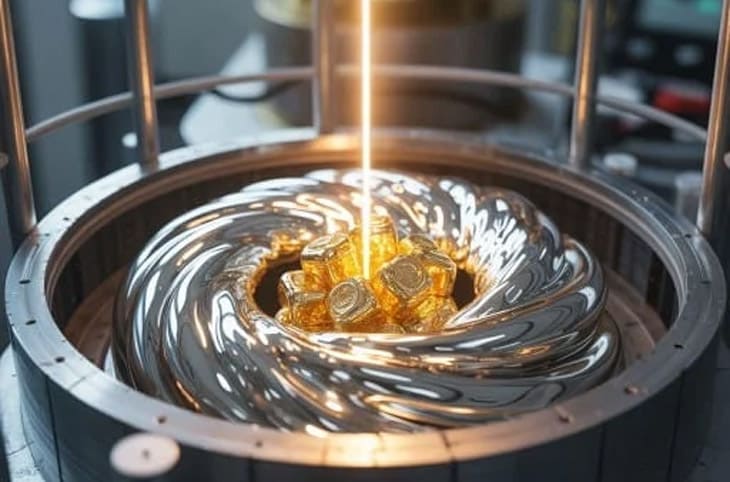

▲新创公司Marathon Fusion以核融合将汞转化为黄金,具大规模生产潜力,但产出可能含放射性,须储存18年,短期内难应用于高阶制表,技术尚待更多科学验证。Source:Futuro Prossimo

但现实并非这麼简单。首先,这类实验室产出的黄金可能含有放射性同位素,即便物理性质稳定,仍需在专业设施中储存长达18年才能安全使用,对于制表业而言,这不仅意味着延后的物料可用性,更牵涉到整个供应链的调整与成本攀升;试想,一只顶级劳力士Day-Date或爱彼皇家橡树表壳的金属素材,若出自核融合实验室,还需经过将近二十年的静置等待,其商业应用显然遥不可及。

此外,号称「收入翻倍」的说法也值得怀疑,根据估算,即便一座反应炉年产5,000公斤黄金,也仅能带来约1,700 万美金的收入,这数字对比动輒数十亿美金规模的能源市场,显得微不足道,因此黄金生产,顶多成为补充现金流的小工具,谈不上颠覆能源产业的经济模式。

对钟表品牌来说,更大的挑战是「价值认同」,就像目前市场对实验室培育钻石的两极反应,未来也可能出现「天然金」与「实验室金」的市场区隔,而问题是,谁来定义这条界线?是品牌?是消费者?还是价格本身?毕竟,黄金之所以昂贵,不仅因为它难得,更因为它承载了历史、文化与情感的投射。

▲实验室黄金虽短期难进入市场,但未来恐挑战黄金稀有性,冲击制表业定价与品牌价值,品牌恐须明确标示材质来源,面临「天然金」与「实验室金」的市场分化。

可以预见,若这项技术在十年内成熟并开始商业化,钟表品牌势必要在设计与行销上做出取捨,是选择实验室金降低成本、强调永续?还是坚持使用开採黄金,维护高级钟表「天然稀有」的光环?这场技术与传统的角力,将是制表产业继机芯自制化与永续材质之后,又一场价值观的考验。

总之,实验室培育黄金尚未登场,但它的议题已悄悄进逼表坛,未来的Day-Date,也许不会是「全金」,而是「选金」,品牌会如何面对这场金色浪潮,值得我们持续观察。