「自製機芯」在高級手錶世界向來具備象徵意義,它代表技術、象徵血統,也形塑品牌在同業中的地位,然而,TUDOR選擇走上另一條路:品牌公開使用「原廠機芯(Manufactured Movements)」這個名稱,,而非強調自己擁有百分之百的In-house製造能力。對許多品牌而言,這樣的做法等於放棄一枚最耀眼的勳章,但帝舵顯然不以此為意,原因很簡單,品牌重視的是性能與CP值,而不是追求一個重量級的名詞。

ETA供應危機後的決定:Kenissi的成立

要理解帝舵的選擇,得先回到2002年以前的時代,那時的帝舵大量使用ETA的Ebauche機芯,可靠、穩定、易於維修,然而,鐘錶產業在21世紀初迎來一場震盪——大集團逐步縮減ETA的供應政策,這意味著依賴外部供應的品牌即將面臨斷糧風險,帝舵必須找到一條新路,那時的選擇有兩種:一種是全面垂直整合,從零件到組裝都自己來;另一種則是建立新的專業機芯製造平台,鎖定高品質供應鏈,並打造能持續改善的技術架構。

▲為確保長期穩定供應與技術自主,同時整合優質供應鏈,帝舵成立Kenissi機芯廠提供高性能且具價格競爭力的機芯。

帝舵最後決定採取第二種方式,於2010年與合作夥伴共同成立Kenissi,這是一家生來就帶著產業使命的製造商,目標不是做一座獨占性的技術堡壘,而是打造一個具備高度品質管控、同時能為多品牌提供可靠機芯的製造平台。2015 年,帝舵第一枚自家提供的MT5621機芯問世,搭載於North Flag,那一刻,也代表著帝舵正式揮別依賴ETA的年代。

▲帝舵與Kenissi同在Le Locle,比鄰而建、共享牆面,讓技術交流與生產協同高度順暢。Source:Europa Star

共享平台但保留專屬技術

有趣的是,Kenissi的成立並非單純為帝舵而生,為了維持理想售價與產品性能,帝舵希望將高品質機芯的成本分攤出去,於是Kenissi自成立初期就積極與其他品牌合作,於是我們看到了百年靈、CHANEL、NORQAIN與TAG HEUER等品牌陸續採用Kenissi製造的機芯,這些品牌加入合作後,某種程度也成為帝舵的「合夥人」,讓整個平台的研發能量不斷累積,香奈兒後來更直接收購20%股權,可見其對這套架構的信心。

這也是為何帝舵雖然擁有關鍵控制權,卻不強調In-house機芯的原因,Kenissi與帝舵的大樓相鄰,技術交流密切,許多品牌也會把這種關係視為In-house,但帝舵並不急於使用這個標籤,反而選擇將焦點回到實際性能。他們理解,對消費者來說,機芯是誰造的也許重要,但更重要的是它可靠不可靠、走時準不準、維修成本是否合理。

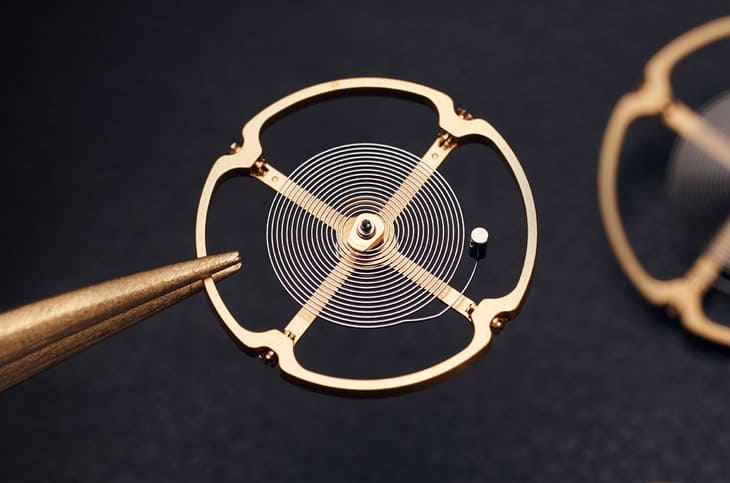

▲專屬矽游絲提升抗磁穩定性,並符合METAS要求,使帝舵原廠機芯在日常佩戴中更可靠精準。

當然,帝舵仍然保留了自己的技術優勢,例如抗磁性更高的矽游絲、提升效率的鎢製自動盤,以及為取得METAS認證而調整的黑化夾板等細節,都是品牌獨享的版本;換句話說,Kenissi的平台確實開放合作,但帝舵依然掌握專屬規格,確保自家錶款在性能上佔有領先。

目前,帝舵旗下Royal、1926與Clair de Rose等系列仍使用ETA或Sellita的通用機芯,但品牌已表明未來會全面改用Kenissi機芯。當所有系列進入一致平台後,帝舵將能以更高效率推動研發,並統一維修流程,這意味著未來的帝舵將更具一致性,也更能展現技術家族化的優勢。

真正的核心還是Performance

至於那場圍繞「自製vs原廠」的辯論,在帝舵的價值觀中其實沒有太大份量,品牌的核心理念非常清楚:Performance at a perfect price,也就是只要最終手錶的表現足夠強悍,技術來源的標籤並不是關鍵。帝舵用 Kenissi的結構做了一件聰明的事,透過共享資源來降低成本,透過技術專屬來提升競爭力,並讓高性能成為品牌的主軸。

▲品牌重視性能與價值,而非名詞光環,因此更著重Performance哲學,而非強調自製標籤。

如果把鐘錶業比喻成美食界,傳統的In-house就像一間從種植食材到烹飪上桌都一手包辦所有流程的米其林餐廳,而帝舵的方式則像掌握完美料理技術的主廚,他與最頂級的供應商合作,挑選最佳食材,並在隔壁的廚房打造屬於自己的風味、供給客人美味佳餚,卻依舊能讓價格保持在令人愉快的範圍。

這種模式打破了「自製才是高級」的思維,也重新定義高性能手錶的價值,帝舵證明,在當代製錶世界裡,真正重要的是產品的表現,而非名詞的光環。